想找好活動

【波滔滔兮來迎,魚鱗鱗兮媵予:從文學到影像,從回顧到創造】廖鴻基老師主講「與海生館合作場次:與海共生——臺灣魚漁文化」

活動時間:2025/04/26 ~ 2025/04/26

海洋一直是最不可思議的世界,而潛藏在水底深處的海洋生物,持續在古老的神話與文學作品中引發無盡的想像,並在現代影像中綻放出新的光芒。海洋生物富有生命力,山海經曾提到:「東海之渚中,有神」,而海洋作家夏曼.藍波安筆下關於蘭嶼的飛魚神話,或是紀錄片《刪海經》「鱟」的獨特身影,海洋生物的故事是文學、是影像、是生活、也是我們的未來。

9:00-10:30—大師講座

10:30-11:00—問答與抽書

11:00-12:30—參訪珊瑚護育中心與海龜中心

|主題介紹|

- 臺灣由兩百多座島嶼組成,堪稱群島國家或海洋國家,擁有一流的海洋環境、海洋生態與海洋產業,我們社會深受海洋影響。

- 臺灣魚類資源豐富,漁業發達,累積形成數百年的漁業文化。

- 漁業文化為人類社會因為水域採捕經年累月所形成的水域生活及水域採捕智慧。

- 我們社會重陸輕海,普遍分不清最普遍使用的各種基本漁法,失去了漁業文化回饋給島國社會的各種可能。

- 魚文化為個人以及整個社會如何看待及對待魚這種水域生物的觀點與態度。

- 漁業發達的臺灣社會大多仍以低層級的腸胃關係對待魚產,亂吃與亂採,除了造成魚源枯竭的後果,也留下只有海鮮文化沒有海洋文化的偏差現象。

- 臺灣社會普遍輕視漁業,也不懂得尊重在地球上已存活約五億年的魚類,不尊重、不珍惜,造成資源糟蹋。

- 於是臺灣以魚漁為題材的研究或創作偏少。

- 臺灣不缺魚,缺的是魚漁文化的提升。

- 廣泛運用臺灣魚漁文化的養分,讓島國社會的視野延伸出海。

|主講人介紹|

廖鴻基,花蓮人,曾在沿海捕魚,1996年組成尋鯨小組,從事鯨豚海上生態調查;1997年規劃及推行賞鯨活動;1998年發起黑潮海洋文教基金會,任創會董事長;2022年任花蓮縣福爾摩沙協會理事長。2000年執行「墾丁鄰近海域鯨豚類生態調查計畫」;2001年隨遠洋魷釣船執行「臺灣遠洋漁業隨船報導」;2003年率團隊開船將臺灣繞一圈執行「繞島計畫」,讓臺灣社會的疆界意識從沿岸延伸到沿海;2005年隨貨櫃船執行「臺灣海運隨船報導」;2023-2025年執行「發現太平洋抹香鯨計畫」。目前為海洋大學兼任副教授,海洋大學駐校作家。多年海上生活,以海洋題材創作海洋文學作品30餘部,獲得一些文學、海洋文化、社會教育等獎項肯定。

活動日期:2025/04/26(六) 9:00 - 12:00

活動地址:國立海洋生物博物館|屏東縣車城鄉後灣路2號

活動費用:海生館門票(幼兒團體票 90/團體票 250元/優待票 200元/全票 300元)

報名網址:連結(另開視窗)

圖文轉載自國家圖書館活動主題網(另開視窗)

相關出版品:

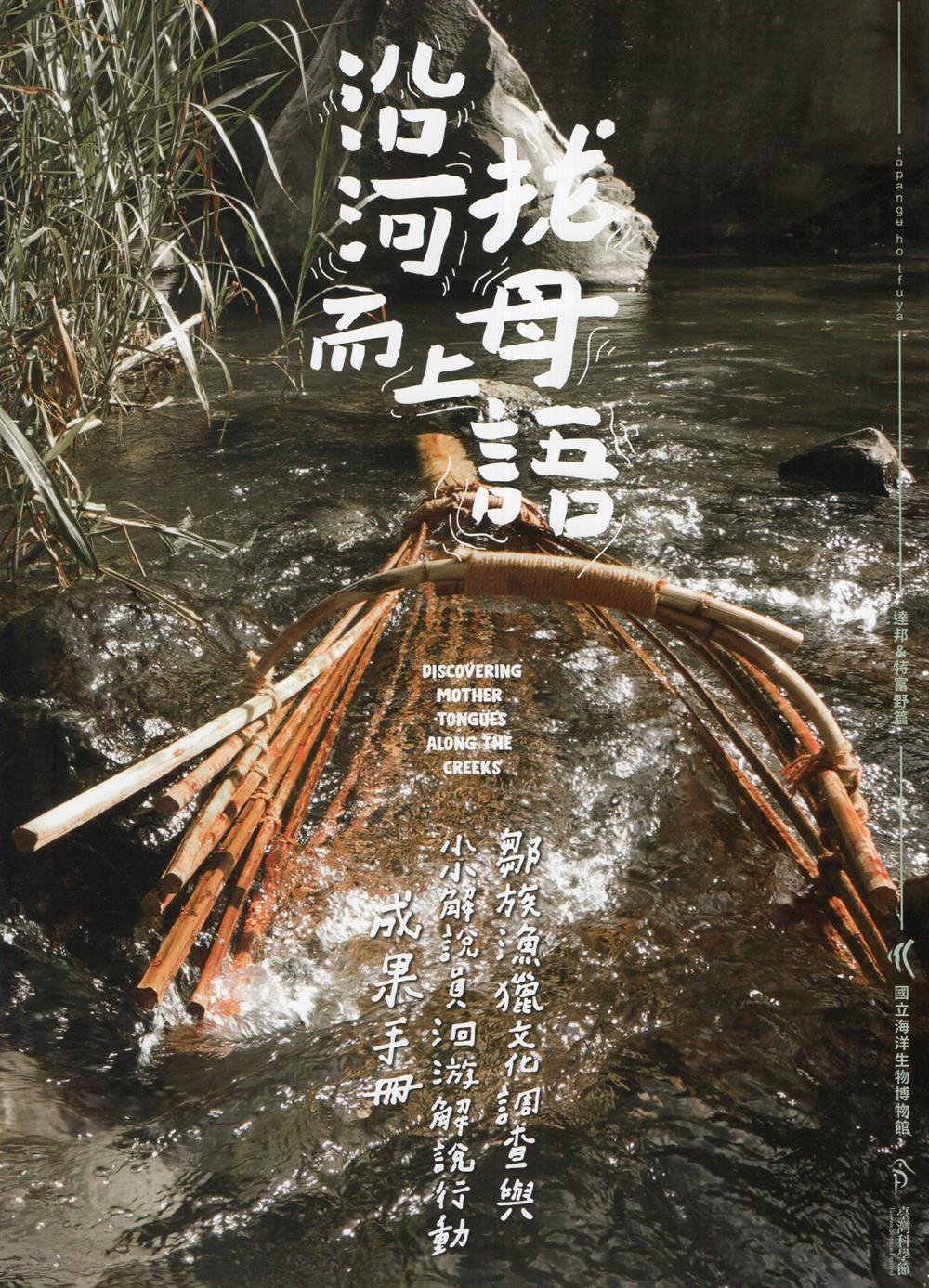

>>沿河而上找母語:鄒族漁獵文化調查與小小解說員洄游解說行動成果手冊(另開視窗)

a