(圖片來源/ 林思駿)

「人們用建築的手段,為自己的存在於世創造生活空間。」

這是林思駿在《眷村觀察學:眷村自造》中引用的文句,出自哲學家諾伯舒茲(Christian Norberg-Schulz)關於「居住」的論述。對他而言,眷村不只是歷史留下的空間遺跡,更是一種「生活的方式」與「存在的證明」。

出身成功大學專研建築史論的林思駿聊到,在臺灣的教育裡,談論建築就像光譜的兩個極端──老的與新的建築。「我所受的建築教育,對日常環境的探討總是缺席。」雖然在求學過程中,林思駿帶著許多困惑前進,卻也同時掌握到「觀察」的方法,就為了解答光譜中間模糊難以定位的部分:「到底什麼是台灣建築?」2018年,他與視覺設計師張雅筑共同創立「在地偏好」工作室,以觀察為初衷,透過空間調查研究、圖文插畫,深入各個日常生活裡,找出對於家鄉的一份理解與認識。

▲2018年,林思駿與張雅筑共同創立「在地偏好」工作室。(圖片來源/ 林思駿)

【找回舊時記憶,理解眷村概念的邏輯】

2022年,由林思駿和張雅筑成立的在地偏好工作室承接臺北市政府文化局的眷村刊物製作,「我們希望可以做出一份有別於吃喝玩樂摺頁的知識型專刊。」團隊一方面從輕鬆有趣的視角邀請讀者認識眷村,但也透過文字論述,嘗試破除社會大眾對於眷村的刻板印象。

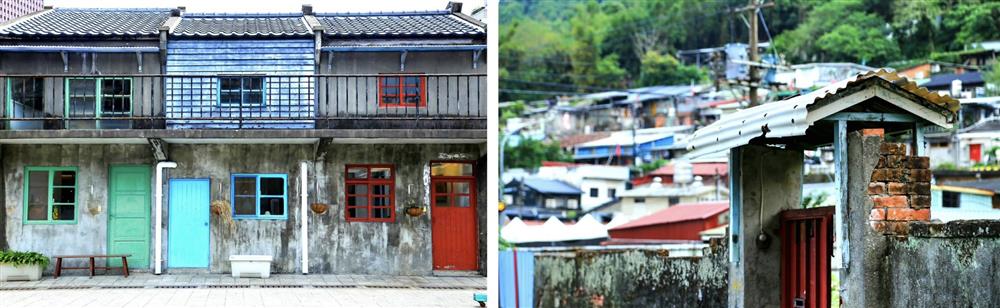

談到眷村,林思駿回想起當時第一次觸碰這個議題時的陌生感。仔細翻找資料才知道,國防部有「列管」與「非列管」眷村的分類,但實際上非列管的眷村卻多到數不清又難以定義。其中如寶藏巖,在廣義上也是眷村的範疇。他當時第一個接觸的就是在寶藏巖駐村,「我想要去理解,那些不是所謂知名的、或是具備特殊建築風格裝飾的這些房子,他們背後的那個邏輯到底是怎麼一回事。」

▲從這裡出發──林思駿走進眷村觀察的第一站:寶藏巖(圖片來源/採編組)

在整個駐村的過程中,林思駿出版了關於眷村的第一本書《隱蔽的空間:寶藏巖地方故事集》。透過與村民的接觸,去形塑村內曾經存在的生活樣貌,以及記錄盤點這些多樣的、形形色色的村民。又因為寶藏巖已經成為藝術村,林思駿也去訪問不同的藝術家,甚至連進駐的商家也一同列入觀察的範疇。對他而言,保留文化的工作不只是延續過去的歷史,更是看見這個文化對於未來的延續性,「我想要用圖跟文字把這個村子的多元與複雜整理出來。」他為保留眷村文化提示了啟發性的見解,同時也提示了可行的方向。

▲主編親筆描繪眷村風貌。(圖片來源/ 林思駿)

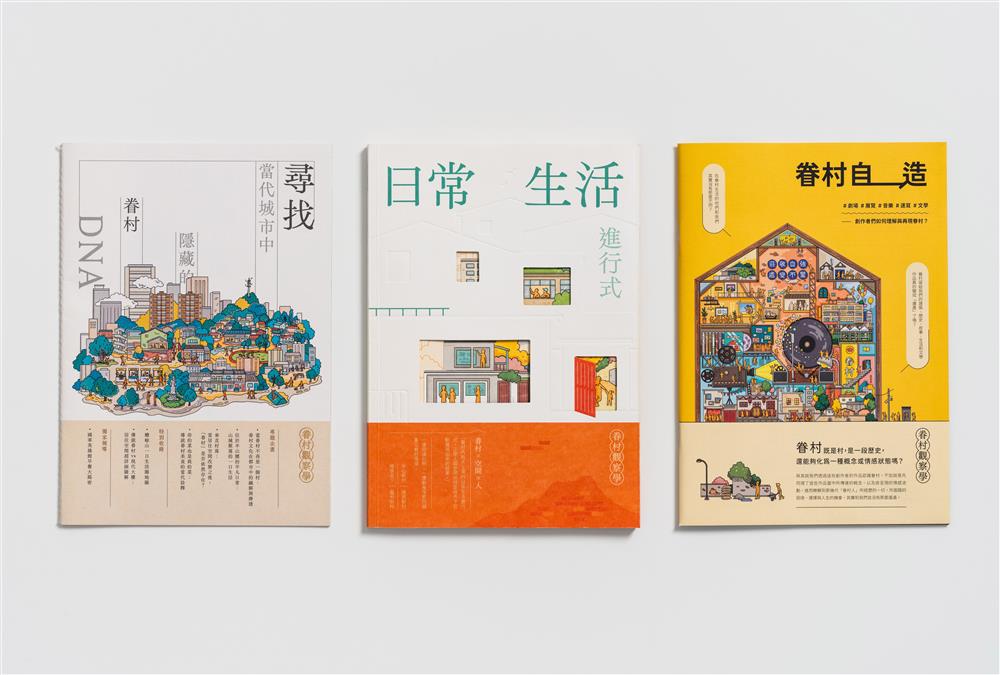

林思駿運用所學的專業,結合圖文與建築的專業知識背景,出版了《隱蔽的空間:寶藏巖地方故事集》、《眷村觀察學:眷村自造》、《眷村觀察學:日常生活進行式》。當這三冊書出現在書店裡,陳列在書架上,我們會發現遇見這些書籍時總帶給人親切感,在不經意地拾書翻閱篇章時,便被書裡頭豐富的摺頁、插畫下的每個眷村建築型態所驚艷。

▲《隱蔽的空間:寶藏巖地方故事集》、《眷村觀察學:日常生活進行式》、《眷村觀察學:眷村自造》三冊專刊。(圖片來源/ 林思駿)

【打破對眷村的想像,從新時代的創作找回眷村DNA】

面對眷村在戰爭時代下豐富的背景、面臨拆遷的命運,以及逐漸被新時代所淡忘的現狀,我們好奇這三冊書為什麼會用這種活潑的方式去介紹眷村?林思駿說道:「如果文化局要我做個眷村刊物,我希望最重要的是找到某一種比較普世的,或者是當今臺灣人,尤其是比較年輕一代比較關心的議題。」

談及眷村一直以來的命題──眷村文化保存,林思駿表示:「我們想談的就不會是那種很生硬的保存意義跟價值的論辯。」關於這三冊書的主題,他認為現在看到眼前這個現代的城市空間裡,其實有很多東西是具有眷村DNA的。「就像大家習以為常的大安森林公園,過去其實就是個眷村,裡頭也保留了觀音像,這就是現代與過去產生出的連結,卻最容易被人疏忽。」

隨著時代推演,眷村雖然消失,卻還像碎片一般存在於日常生活裡,但議題的多層次面向也不應該被歷史束縛。林思駿認為,對一般民眾來說,日常生活就是很簡單的喜歡什麼而去做什麼,往往不會特意去鑽研或是執著這個特殊性、區分出差異來。「大家會因為喜歡這道菜的味道,去點眷村菜,但這個人的文化背景是可以跟眷村完全抽離的。」

▶眷村,不只在建築裡,也在餐桌上。(圖片來源/ 《眷村觀察學》)

▶眷村,不只在建築裡,也在餐桌上。(圖片來源/ 《眷村觀察學》)

第二冊《眷村觀察學:日常生活進行式》中,搬遷到國宅的二、三代眷村人重回修整過後的眷村,再看那些曾經種下的植物,以志工身分重新認識曾經習以為常的家。這樣的新樣貌,他們如何面對與消化這樣的時空變遷?這就是第二冊想帶給讀者的新觀點。以現今的樣貌去談過去、現在與未來三個時空在同一個平面上交織的景象。

修復過的眷村,人們將如何去運用新的空間?這也是未來可期並讓人引頸期盼的空間推演。例如嘉禾新村的整建,林思駿提到那裡已經規劃成一處親子的共遊空間,「這個地方變成是一個在地人散步的地點,或者是周末都有固定、某一些親子一定會來這邊。包括我自己,我也會帶小朋友去那邊玩。他就會形成一種新的生活地景。」

▲走過時代的巷弄 嘉禾新村成為親子新據點。(圖片來源/採編組)

【眷村的議題,可以是流動性的概念】

在第二冊裡,有一個單元企劃特別節錄了林思駿與中央大學教授李廣均的對談。李廣均提出的「階級傾斜」,起因於當時眷村的房舍具有階級差異,官位高的眷官房舍舒適,所以當面臨拆遷時,大量擁擠簡陋的房舍早就拆光,而現今遺留下來的多是這些官眷房舍空間,這就會造成錯誤且扁平的認知。

於是林思駿到了第三年出版第三冊《眷村觀察學:眷村自造》時,便以更前瞻性的面貌談論未來。面對新一代不曾參與過眷村的創作者,從劇場、展覽、音樂到繪畫與文學,去談怎麼把他們印象中的眷村轉化為創作。他說:「我真心希望眷村的議題可以是具備流動性的概念,鬆動對於過去的既定想像,賦予眷村新的生命、新的情感動源。」

▲眷村的樣貌,正在被重新打開。(圖片來源/林思駿)

【突破特定議題、人物的框架,與眷村人交流】

「我一直想做的就是拉開觀察和訪談對象的範圍,不要只限縮在特定議題與特定人物身上。」林思駿為他的眷村專刊內容做了定位與註解。

隨著拆遷,眷村人如今已有了新的住所,有些人離開了,有些新的生命則成為對眷村的新記憶。除了爬梳文獻,加上自身的空間觀察專業,他仍希望可以找到一些當事人──那個當事人也許不一定是眷戶,但至少是與眷村有關的人。

「我們當初的訪談設定有幾個原則,第一個就是,其實我沒有很想找那種地方名人,或者是已經被受訪很多次的人。」林思駿說,人的記憶其實很脆弱,談論同一個記憶多次後會產生自我偏誤並不斷地自我複製,記憶就會被限縮,這是他最不樂見的。

【跨越時代,誕生新眷村人】

台北市文化基金會眷村部總監李曉雯也談到「新眷村人」的概念:「如果以前的眷村人隨著時間流失消逝,那『新眷村人』有可能存在,或是被創造出來嗎?」這個概念,林思駿一直放在心上。

「如果就像我們第三年做的,把眷村當作一種概念,如果真的有可能抽取出一些重要的元素方程式,或者一些定義,那它真的有可能會變出一個新的東西嗎?這個我現在也是問句。」

帶著這樣的疑問,林思駿繼續思索眷村專刊第四冊該如何延續眷村的核心價值,並能不受限地展開。至於讀者是否喜歡或討厭眷村,他表示:「我也沒有想要給大家一個提示或者是答案。我的立場都是:先理解,再來評判。而讀者在比較、理解之後,可以喜歡或討厭,這當中的選擇權全都交回讀者的手中。你可以說它美或者是醜,可是你得先理解它!」

林思駿盡可能地把不同面向的東西安插進來,用不一樣的觀點刺激讀者思考,讓大家想一下:「原來,眷村可以是這樣。」

【後記】

關於眷村,在與林思駿對談中,腦海裡不斷浮現寶藏巖、嘉禾、煥民新村、四四南村、大安森林公園的畫面。對接觸眷村且想沉浸眷村文化的民眾而言,可能是沒有目的性的接觸,也並非一定想深入探討歷史及其所經歷的改變;反而只想在當下輕輕地感受風,感受被風吹拂過的搖曳枝條,然後也去感受眷村屋舍與生活樣貌所傳遞的生活日常,以及眷村溫度。我想,這或許就是林思駿想傳達的、聚焦在多元文化裡尋求共通性的契機。(採編組)

▲原來,眷村可以這樣被感受──四四南村(左)與煥民新村(右)(圖片來源/採編組)

a