想找好活動

是戰爭產物、怪獸之王,或是人類的保護者?──從哥吉拉形象的轉變探討當代議題

活動時間:2025/06/14 ~ 2025/06/14

──🌟哥.又來了🌟──

沒錯,在今年台北國際書展「用𝐒𝐓𝐒翻轉次文化」講座擔任壓軸的 哥吉拉 哥老,

再度從東京灣浮上來了 🏃🏃♂️🏃♀️🏠🦖🐾🐾🌊

【哥老的誕生背景】

1954年,美國在比基尼環礁進行氫彈試爆,日本漁船「第五福龍丸」雖然在畫定的危險海域外,卻因為影響超出美方預期,導致漁船全數船員皆受到輻射污染,最終僅有一人倖存。從當時留下的照片來看,多數船員因急性輻射綜合症,身上的皮膚都有大小不一突起的疙瘩……這也成為同樣在1954年問世的第一部哥吉拉電影《ゴジラ》哥老身上皮膚的靈感。 當時的哥吉拉像是戰爭的產物。電影裡生物學者山根博士說:「如果再繼續進行氫彈試爆,哥吉拉的同類也續還會在世界某處出現。」與「生物」相較,哥吉拉更像是因為核能而誕生的「人造物」。

【哥吉拉帶來的議題】

而2014年起好萊塢一系列《哥吉拉》電影,則將哥吉拉定位為遠古巨獸,牠(或祂)的存在是人類的守護者,暗示若人們再不繼續重視環境,還會出現接二連三毀滅人類的怪獸。被挪用並轉化的設定則是哥吉拉的能量來源,依舊是核能,這也讓無論是日本或美國的哥吉拉電影都帶來一個更重要的命題──從1954年到2021年,人們對於核能的態度改變究竟如何? 1954年的首部《哥吉拉》、2014年美版《哥吉拉》、2016年庵野秀明的《正宗哥吉拉》,甚至是2023年的《哥吉拉-1.0》,不僅有哥吉拉到底是「人造物」、「生物」的詮釋,同時也因為《哥吉拉》電影具備的時代轉譯意義,而帶來每個不同年代對於核汙染、核能、戰爭的探討。本場講座由科技與社會研究(Science, technology and society, STS)領域的洪靖老師,透過技術的進展與社會交換作用的角度,帶我們來看今昔哥吉拉形象的變化、其背後的隱喻,以及隱喻之概念如何藉由電影呈現。

◗講者簡介

- 洪靖|荷蘭 University of Twente 技術哲學博士、中正大學紫荊不分系助理教授,學術訓練歷經包括原子科學、歷史、社會學,最終落腳哲學。曾獲臺灣科技與社會研究學會博士論文獎、年輕學者論文紀念獎。

活動日期:2025/06/14(六) 14:00

活動地點:底加書店|台北市中正區羅斯福路四段24巷13號B1

報名連結:連結 (另開視窗)

圖文轉載自國立陽明交通大學出版社粉專(另開視窗)

相關出版品:

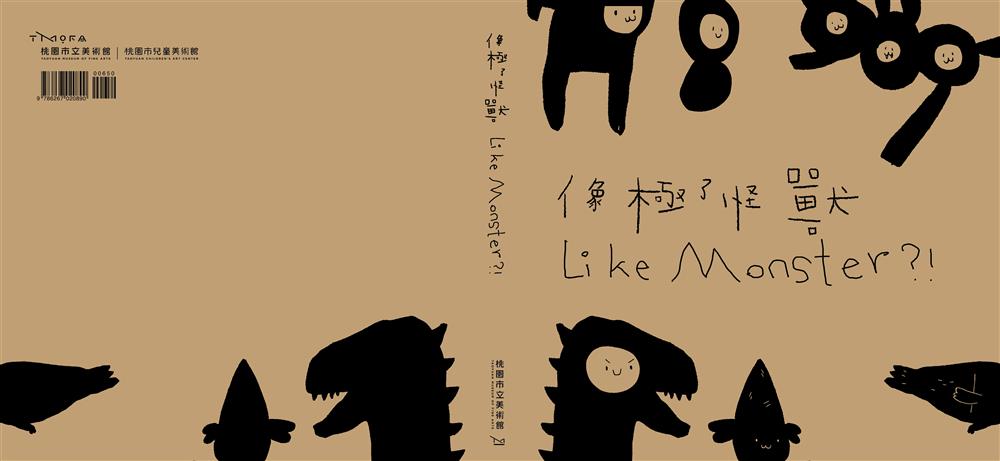

>>像極了怪獸(另開視窗)

a