新書特推薦

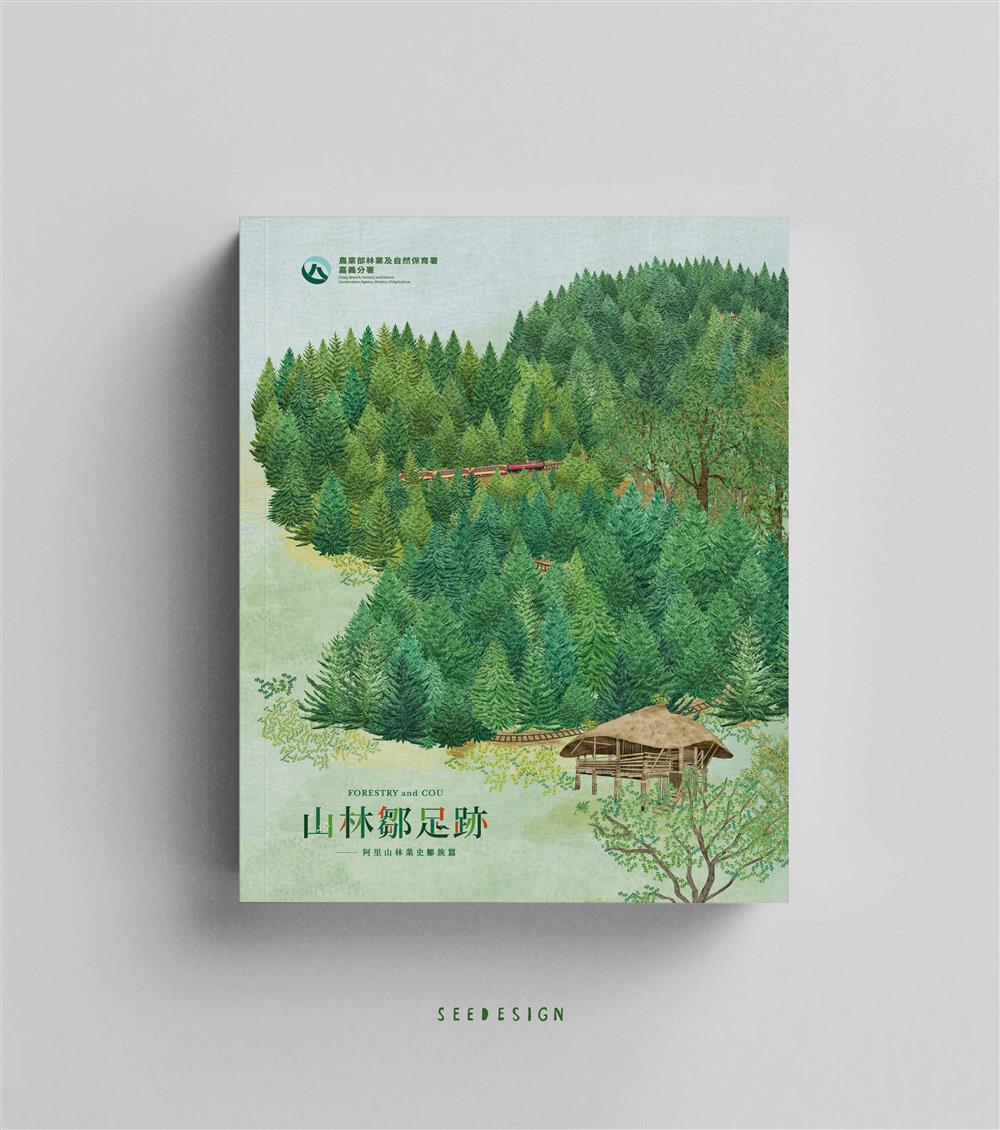

世代共生:鄒族與阿里山林業的百年智慧對話_《山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇》

在阿里山的蒼翠山林間,隱藏著一段段與鄒族共生的歷史記憶。《山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇》是農業部林業及自然保育署嘉義分署歷經四年精心編纂的力作。自2021年起,團隊深入阿里山地區,透過田野調查與訪談超過50位鄒族長者,蒐集近半世紀的珍貴口述歷史與生態智慧,並以精緻的插畫與美編設計,將這些記憶化為文字與圖像,帶領讀者穿越時光,探索阿里山林業史與鄒族文化的深刻交織。

百年林業與鄒族智慧的交響曲

《山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇》是一部林業發展的歷史紀錄,展現鄒族與山林共存智慧的珍貴文獻。全書從多元史觀出發,描繪阿里山林業百年發展與鄒族之間的互動與轉化,涵蓋林業政策的演變、森林鐵路的修建,以及鄒族如何依賴山林發展經濟的軌跡。這本書分為七章,從最初的自然景觀「那個很多松樹的地方」,到林業大時代的興衰,再到當代「永續之森」的展望,層層遞進地呈現了一幅人與自然共生共榮的畫卷。書末的附錄,包括「阿里山林業大事年表」、「鄒的大事年表」以及「鄒族歷代氏族組織系統表」,更為讀者提供了清晰的歷史線索與文化背景。

原住民的傳統生態知識(Traditional Ecological Knowledge, TEK)是森林保育管理的關鍵所在。鄒族長者們數世紀以來與山林互動的經驗,形成了永續利用自然資源的智慧,為現代林業管理提供了寶貴的參考。

鄒族與山林的共生故事

《山林鄒足跡》揭示了阿里山林業發展中鄒族獨特的視角與經驗。在林業興盛時期,檜木雖成為經濟支柱,但對鄒族人而言,這些樹木既是資源,也是與部落生活息息相關的生命象徵。書中細膩描繪了鄒族如何在傳統智慧中尋求與自然的和諧共處,展現他們對動植物的豐富知識,以及透過狩獵與採集活動維持生態系統平衡的智慧。隨著森林鐵路和阿里山公路開通,鄒族的生活領域與經濟型態經歷了深刻變革,本書不僅記錄了這些轉變帶來的影響,也探討了鄒族如何在現代化潮流中堅守並延續自身文化認同。

書中收錄的鄒族傳說更為這片土地增添了文化厚度。關於阿里山姐妹潭的起源,長老高德生特別澄清了流傳已久的「殉情」誤解,並分享了兩種截然不同的傳說:一種說法與高一生(前吳鳳鄉鄉長)的女兒在此嬉水有關;另一種則描述潭水曾含有鹹味,吸引眾多野生動物前來飲水,直到一頭巨大水鹿被獵人捕獲後,潭水性質改變,野生動物也因此遠離。這些口述歷史不僅豐富了書籍內容,更引導讀者從鄒族觀點重新理解並欣賞這片土地的文化意涵。

發表會花絮:文化與味蕾的盛宴

▶ 林業保育署嘉義分署舉辦新書發表會_圖像由農業部林業及自然保育署嘉義分署提供

▶ 林業保育署嘉義分署舉辦新書發表會_圖像由農業部林業及自然保育署嘉義分署提供

2025年2月26日,嘉義文化創意園區舉辦了《山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇》的盛大發表會,以鄒族祈福儀式揭開序幕。鄒族女歌手高蕾雅獻唱「塔山之歌」與「登山火車」,悠揚的歌聲喚起了對鄒族文化的深刻記憶。長老高德生在現場分享了阿里山林業與鄒族從過去到現在的不同觀點,並以姐妹潭的傳說為例,展現鄒族文化的多元面向。活動中,與會者還品嚐到以鄒族神花「金草蘭」為靈感設計的創意料理,包括象徵林下經濟的段木塔、印有鄒語的植物餅乾,以及金草蘭造型蛋糕,這些美食以味蕾串聯起阿里山林業與鄒族的緊密關係,讓參與者從多重感官體驗這本書的主題。

▶ 運用書中的鄒族神花-金草蘭製作成餅乾_圖像由農業部林業及自然保育署嘉義分署提供

▶ 運用書中的鄒族神花-金草蘭製作成餅乾_圖像由農業部林業及自然保育署嘉義分署提供

《山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇》是一本跨越時空的書籍,它帶領讀者走進阿里山的山林,聆聽鄒族的聲音,體會人與自然和諧共處的智慧。正如嘉義分署副分署長李定忠所言,這是一段林業政策與鄒族從衝突到合作、轉化為緊密夥伴的旅程。書中記錄了歷史的變遷,展現鄒族如何以傳統智慧應對現代挑戰,為當前的森林保育政策注入新的思考。無論您是對歷史、自然保育還是原住民文化感興趣,這本書都將帶您進入一個豐富而深刻的世界。

▶ 《山林鄒族足跡-阿里山林業史鄒族篇》_圖像由農業部林業及自然保育署嘉義分署提供

▶ 《山林鄒族足跡-阿里山林業史鄒族篇》_圖像由農業部林業及自然保育署嘉義分署提供

《山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇》現已上市,可於國家網路書店、五南文化廣場、友善書業合作社及勇氣書房等通路購買。讓我們翻開書頁,跟隨鄒族的足跡,探索阿里山的山林故事,感受百年智慧的脈動,一同見證這片土地上人與自然的共生詩篇

│立即訂購│

國家書店→山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇(另開視窗)

五南書店→山林鄒足跡:阿里山林業史鄒族篇(另開視窗)

a