《復返阿里山:一場跨時空的立體飛覽,一段失落鐵路的現地追尋》新書發表會現場。(攝影:吳明翰)

「我們所看到的地景,其實我們每一個人都參與其中,甚至是參與它的改變,參與它的創造。」

《復返阿里山》出版緣起

《復返阿里山》這本書的誕生,來自一個特殊的機緣——阿里山林業鐵路及文化資產管理處的專案合作。黃同弘老師對這方面的研究本來就深感興趣,而這次專案合作的機會也促成了這本書的誕生。他表示:「原本只是因為喜歡,結果剛好有政府的出版計畫來談,就這樣開始了這段探索。」這本書不僅是研究阿里山的歷史與地景,更是一場對台灣土地的深刻凝視。黃老師提到:「台灣的土地承載了過去與未來,人與環境的關係一直在變動,而阿里山的林業發展、伐木歷史,都是這塊土地曾經擁有的故事。」因為黃老師有這樣的體認與使命,因緣際會接上政府的專案計畫,於是,幸運的讀者獲得一個親近和瞭解台灣土地的契機。

入航照圖研究的契機

黃老師最初踏進航照圖研究的領域,並非來自傳統學術背景,而是當時他在東華大學碩士班就讀,修習了台灣文化學系的一門GIS(Geographic Information System,地理資訊系統)課程,剛好有一批從美國帶回的檔案,於是黃老師一張一張下載,想要好好解讀。開始深入理解後,黃老師被這些圖像的美麗與價值所震撼:「看著看著,就發現它們不只是影像,而是充滿歷史訊息的文件,於是越鑽越深,直到無法自拔。」

當時國內對這類研究的探討甚少,黃老師憑著一股熱忱投入其中,最終催生了《復返阿里山》這本書。這本書的構思其實與他早期的研究《地景的刺點》有關,其中一張航照圖成為關鍵:「那時候我看到這張航照圖,一開始不明所以,結果後來才發現那是集材紋理。」這樣的誤解與發現,正是航照圖研究的魅力所在。

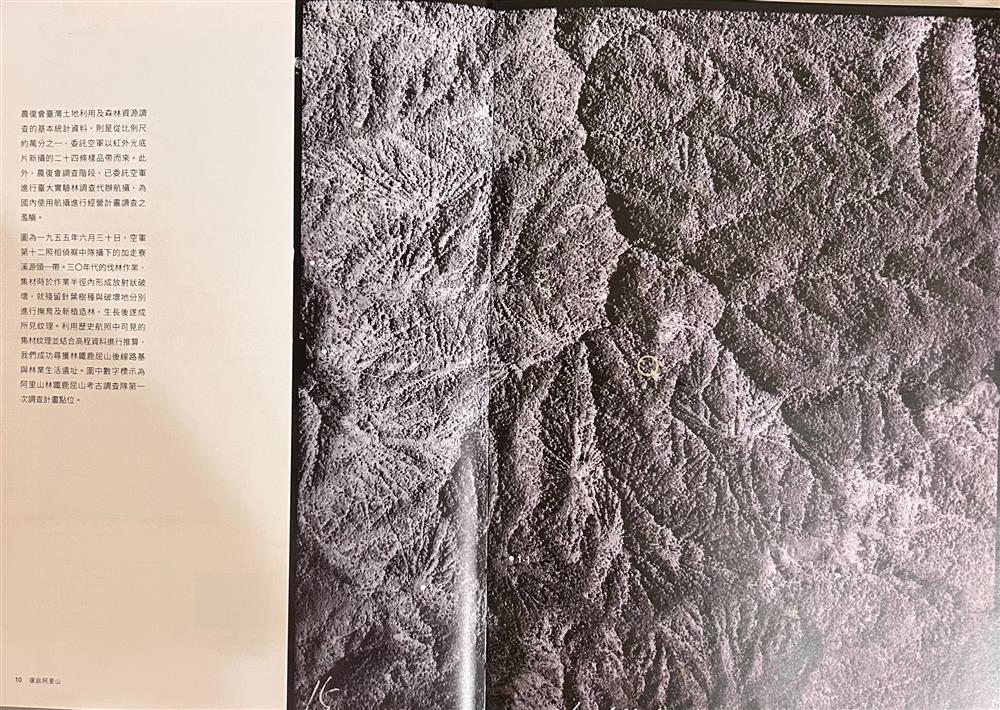

《復返阿里山:一場跨時空的立體飛覽,一段失落鐵路的現地追尋》內頁。(圖片來源/ 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處)

從航照圖到實地踏查──集材區的發現

談到集材區,黃老師解釋:「遠看航照圖,這些地方只是河流源頭、稜線、鞍部,但實際走訪後才發現它們曾經是伐木的集材區。」他起身為我們描繪集材的概念:「一個區域的木頭砍伐後,會利用鋼索將木材集中到圓心位置,然後再透過鐵軌運輸出去。」

他回憶起實地調查的經驗,當時並未預料到能找到完整的蹤跡,只希望起碼發現一根軌道釘,這樣就能證明曾有鐵道的存在。由於太平洋戰爭前,日本已拆除阿里山林鐵北向支線群,因此這段鹿屈山林內線軌道的歷史多停留在1930年代的短暫十年間。「原本以為都沒了,沒想到我們走進去之後,竟然發現了完整的路線、工作站、甚至當時伐木工人生活的據點。」

航照圖與實地考察的對照──從考古的視角發現歷史證據

航照圖,即航空攝影圖,最早源於美軍在二戰時期對台灣的航空偵照,這些歷史圖像如今便成為研究地景變遷的重要資料來源。黃老師指出:「這些影像之所以珍貴,是因為它們保留了不同時期台灣地貌的變遷痕跡。」他進一步解釋,現代衛星影像雖然解析度高,但已經無法捕捉1940年代的樣貌,因此必須依賴歷史航照圖進行比對:「越早的影像材料越珍貴,因為它們記錄的事物離我們現在越遠,也就越需要這些影像來佐證過去。」

研究航照圖不僅僅是紙上作業,還需要實地走訪。黃老師形容:「當你真的站在地景中,那種感覺完全不同。」例如,航照圖可能顯示某個區域有伐木跡地,但只有親自走訪,才能發現工人遺留下來的酒瓶、墨水瓶、碗公,甚至是當時勞動工具。「這些在一般人眼中可能只是垃圾,但在考古學的視角裡,它們都是歷史的證據。」

在《復返阿里山》書中提到,考察團隊經過的很多路線,在長時間後,往往已經崩塌到無法行走的狀況;有時候還得人為開路,或被迫繞道而行,甚至也會需要當下做出折返的決定。原本應該解開問號的,但往往到現場卻又遇到更多問號,面對這些無奈的狀況,老師悠悠解釋道:「實地考察的進行,基本上都會先從既有的林道或登山口開始,但越接近目標就會越處於需要自己開路的狀況。有的時候會遇到路況太差或是已經崩塌,只要有危險疑慮就必須放棄 。結果,原本只計劃去一次,但去了之後反而會產生新的問題,然後又得去思考第二次能抵達的方案,如是往復。所以到第四次才把整個鹿屈山線完備。」正因這樣的堅持與努力,考察團隊才有機會發現過去工人的生活場景,例如某些邊坡上的房舍遺跡、物資堆積地,甚至是當時的廚房與餐廳。

「這些發現,讓我們得以拼湊出當年工人們的生活樣貌。」黃老師淡淡說出考察阿里山失落林鐵的成果,看似輕鬆,但也隱隱透露出欣慰之情。

《復返阿里山:一場跨時空的立體飛覽,一段失落鐵路的現地追尋》內頁。(圖片來源/ 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處)

航照圖之於大眾的距離如何縮減?

當然,航照圖的判讀對一般人而言,會有不易接觸以及閱讀上的困難,往往看著一張又一張的照片,卻分不出其中的差異,那麼該如何讓一般大眾也能走進航照圖的世界呢?

「會有這樣狀況主要是閱讀上的隔閡,因為過去不曾碰到如此巨量的航照影像,但慢慢進入後會發現,原本覺得都差不多的影像內容,其實是非常複雜的。台灣的國土地形有平原、丘林、河谷、叢山峻嶺……,存在各種土地利用,所以每張照片拿出來看都有非常不一樣的細節。」黃老師在提示癥結的原點後,也提出他的建議:「其實一般大眾也不用有負擔,如果只看文字,可以當作一本探險故事書;也可以把它當作圖像書,隨便翻開某一頁,就是在探討不同的議題與問題 。」

黃老師也運用他的本行──文學書寫的專業,轉為書中栩栩如生的文字,讓讀者在輕鬆閱讀中走入航照圖的世界,而且,慢慢上癮。

航照研究的價值與影響

關於台灣地景的航照影像,黃老師至今已出版了四本書,他形容前三本都是一系列的「解碼」過程,為後續的研究鋪路。

第一本書《反轉戰爭之眼:從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡》,解析二戰時期美軍歷史航照圖,並重新定位,讓後續學者能夠使用;第二本書《不可見的臺灣:農航影像下的異視界》,探討林務局農林航遙測圖,整理超過百萬張影像;第三本書《地景的刺點:從歷史航照重返六十年前的臺灣》,研究空軍於1950-1960年代拍攝的影像,進行定位與比對。

到了《復返阿里山》這本書,黃老師將過去解密的航照圖聚焦在一個具體的議題上,讓讀者能夠理解這些影像背後的歷史與人文意義。而這本書的完成,仰賴許多單位的協助合作,包括中研院GIS研究中心、林業署航遙測分署、林鐵處等,研究歷時三年,從資料爬梳到出版,都是團隊努力的成果。

「我認為我在閱讀航照跟閱讀一首詩或小說,其實是一樣的,都必須回答:『你認為美,但美從何而來?』細讀文本後,你必須去釐清它的結構,然後反覆提問。只是本來面對的是一個作者寫的詩,那我現在面對的是龐大的作者,是大地的作者,是內營力、外營力,是資本,是國家,是無數的個人寫出的一篇地景。」黃老師心有所感的說:「我希望大家可以意識到我們所看到的地景,其實我們每一個人都參與其中,甚至是參與它的改變,參與它的創造。它不是恆常不變,它始終變化著……」

這番具有啟發性的一段話,讓我們對已經出版四本航照書的黃老師更加尊敬和著迷。我們也再度想起曾經因為赤峰街外一次施工挖掘而發現的大水溝,當政府單位都想著要將它重新蓋上,當時正是黃老師發現這條大水溝存在日治時期歷史痕跡的價值,於是帶著街坊鄰居合力將水溝保留下來。甚至為了後續的照顧與清理,黃老師就在大水溝旁邊的老宅開了一間書店「好土:home to」。

書店「好土:home to 」

這些生活細節又再次驗證了老師對這片土地用情至深,不管是在航照圖的世界裡繼續鑽研爬梳台灣地景之美,還是在生活裡眷顧著微小卻值得關注的歷史文化議題,就像大水溝邊滿園子盛開的花朵,在平實中展現美麗。黃老師也將持續帶著他的團隊,著手構建阿里山林內線的完整路網,並且也計劃繪製出更完整的路線圖。我們非常期待這些航照影像能透過黃老師團隊的堅持與投入,讓更多人將這些地景文化帶入生活,共生共榮。

黃同弘與烏松坑山營林局界碑合影。(攝影:王迦嵐)

相關書籍

a